| タイトル |

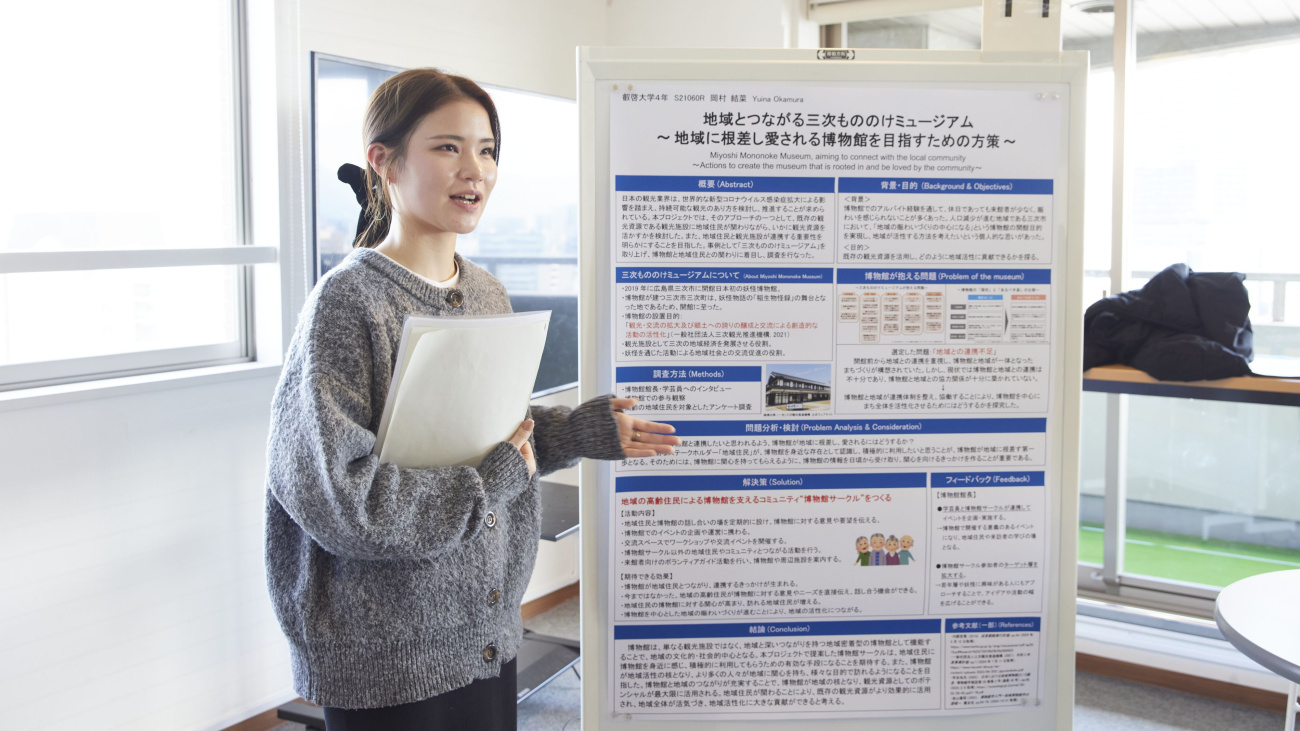

地域とつながる三次もののけミュージアム〜地域に根差し愛される博物館を目指すための方策〜 |

|---|---|

| 学生氏名 |

岡村 結菜 |

地元の広島県三次市が活性する方法を考えようと、「三次もののけミュージアム」の発展方法について検討しました。

博物館が抱える問題の一つに「地域との連携不足」があります。博物館の設置目的は「観光・交流の拡大及び郷土への誇りの醸成と交流による創造的な活動の活性化」とされていましたが、現状は十分に地域と協働できていないようだと仮説を設定しました。

そこで地域住民にアンケート調査を行い、博物館が単なる観光施設ではなく、地域と深いつながりを持つ施設として機能することを目指し、地域の高齢住民によるコミュニティ”博物館サークル”をつくるという解決策を提案。館長からは好意的なフィードバックとともに、ターゲット層の世代をもっと拡大したいという声をいただくことができました。

地元のにぎわいづくりにもっと貢献できるよう、今後は「博物館自体を知らない層」「関心を持っていない層」へのアプローチ方法も検討し、一つの問題に対してさらに多面的に考えていきたいです。

| タイトル |

平和構築におけるNGOの役割と貢献 −コロンビアのローカルNGOの支援体験をとおして− |

|---|---|

| 学生氏名 |

田頭 野乃花 |

3年次に体験・実践プログラムで訪れたコロンビアのNGO。

コロンビアでは半世紀以上にわたって内戦が行われた歴史があり、現在も住民の中には平和に対する脅威が存在しています。そうした内戦の歴史に触れ、ローカルNGOによる内戦後の平和構築の役割に関して強い関心を持ち、卒業プロジェクトのテーマに決めました。

まずは現地で2ヶ月間過ごし、NGOのみなさんと一緒に活動。はじめは緊張していましたが、せっかくの機会をいただいたので積極的にコミュニケーションをとり、コロンビアのことがもっと好きになりました。それだけでなく、ローカルNGOが地域社会、特に子どもや母親の教育支援や文化交流に大きく貢献していることや、活動のリソース・資金不足といった課題についても知ることができました。

自分の殻を破ることができた経験は何物にも変え難く、また、このプロジェクト・論文をまとめたことは大きな自信に繋がりました。

| タイトル |

初期のプロジェクトデザインを支援するための方法論の提案 〜学生プロジェクトを対象に~ |

|---|---|

| 学生氏名 |

伊藤 悠祐 |

叡啓大学では多くの学生が個人のプロジェクトに取り組んでいます。学生自身がテーマ・問いを設定する個人プロジェクトは、そもそものテーマ設定からプロジェクトに取り組み始めるまでの過程が重要であり、一番の難関です。

昔から「誰かのサポートをすること」にやりがいを感じてきた私は、個人プロジェクトの立ち上げに悩んでいる学生をサポートする方法の提案を、卒業プロジェクトのテーマに設定しました。

学生やプロジェクトのサポート経験がある方にインタビュー調査を行い、テーマや問いの設定がしやすくなるためのワークを考案。学生が自身のプロジェクトの解像度を高め、納得してプロジェクトに取り組むためには、第三者からの質問や問いかけがあることが有効であると結論づけました。私もサポートをする学生に対して「まずは行動してみよう」と助言してきたため、私自身が苦手だった対人インタビューを積極的に行い、自分の可能性をひろげることができたと実感しています。

卒業プロジェクトに関心をお持ちのメディアの方は、ぜひ広報担当までご連絡ください。

叡啓大学教育企画課(越智・日浦・金子)

TEL:080-9208-0466

メール:publicrelations@eikei.ac.jp