コンピテンシー育成のためのアクティブ・ラーニング

叡啓大学では、世界のあり方を深く学び、よりよい社会を作り上げるための思考力と実践力を育てるため、全学でアクティブ・ラーニングを取り入れています。

知識や情報を一つの専門領域のなかで修得するだけではなく、自らの経験に位置づけたり、別の角度や複数の次元から振り返ったりするというアクティブ・ラーニングは、大学で学んだことを、ビジネスや市民社会や私生活など、さまざまな領域に翻訳しながら実践していくコンピテンシーを育てるために必須の要素です。

1クラス30人の少人数教育

学生1人ひとりに応じた教育を行うため、 1年次の英語集中プログラム(IEP)は1クラス20人程度、通常科目は30人以下を原則としています。大型教室での100名規模の授業はありません。

じっくり議論できる200分授業

叡啓大学は1学期7週間のクォーター制(4学期制)を取っており、授業は100分×2コマが基本です。そのため学生同士のディスカッションやグループワーク、教員との対話などに十分な時間を使うことができます。

「振り返り」によるコンピテンシー育成

能動的な学び(アクティブ・ラーニング)に必須の「振り返り」を行うことで、体験・実践科目だけでなく、リベラルアーツ科目、ツール科目などすべての授業でコンピテンシーが育成される設計です。

アクティブ・ラーニング

叡啓大学では、次の考え方・ガイドラインを元に、全学でアクティブ・ラーニングを行っています。

1)基本的な考え方

叡啓大学では、5つのコンピテンシーを伸ばすためにアクティブ・ラーニングを実践する。教員は学生を信頼し、学生の主体性と探究心を重視する。また、学生同士、学生と教員、教員同士のコラボレーションと重層的な「足場づくり」(相互のサポート)を重視した教育を行う。

さらに、アクティブ・ラーニングを成り立たせるために、安全で公平なキャンパス環境を構築する。すなわち、学生の多様性を尊重し、誰もが差別や不当な不利益を受けないよう合理的な配慮を行うとともに、さまざまなタイプの学生が実力を発揮し、能力を伸ばせるような教育をめざす。

2)教育ガイドライン

・コラボラティブな学びを促進するため、教員による一方的な講義のみで授業を構成することは避け、双方向の対話型、演習やワークショップを含めた体験型、プロジェクト型など、多様な授業デザインを推奨する。

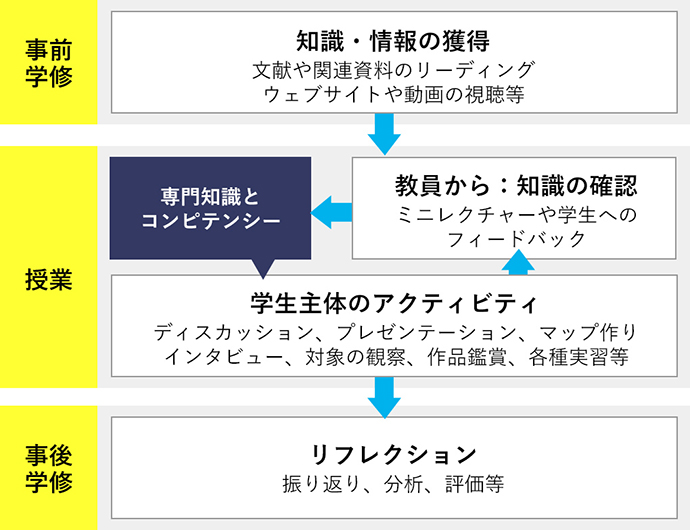

・アクティブ・ラーニングの基本として、1)主体的な情報の獲得、2)学生主体のアクティビティ(経験)、3)振り返りや評価等のリフレクション、の3要素を組み込むこととする。この3要素を効果的に組み合わせることで、修得した知識やスキルを、さまざまな領域や場面に転移するコンピテンシーの育成をめざす。

*3要素の組み合わせモデルの一例として、1)事前学習、2)アクティビティ主体の授業、3)事後学習、が挙げられる。ただし、必ずしも3要素を授業前・授業中・授業後の時系列で分ける必要はない。各教員が科目の特性や学生の学修レベルを考慮しながら3要素の組み合わせを調整することとする。

*なお、文科省は、1単位につき45時間の学修時間を標準としている。したがって、教員は、学生が十分に授業外学習(事前と事後)を行えるよう配慮した授業設計を行うものとする。

・授業の進め方や評価方法についてシラバスに明記し、学生に対して十分な説明を行う。

・アクティブ・ラーニングの手法や評価方法をFD活動で共有する。また、日ごろから、教員間のコラボレーション(教材の共有、相互の授業見学、チーム・ティーチング等)を通して、教育の質の向上を行う。

・スチューデント・アシスタント(SA)の活動を含めた学生間のピアサポートを促進し、重層的な「足場づくり」を行う。