2025年8月1日(金)、春・夏の2クォーター、約5か月に渡る「課題解決演習Ⅱ」(Project Based Learning Exercise Ⅱ)の最終報告会が開催されました。

最終報告会

クライアント:株式会社たびまちゲート広島 様

| テーマ | 広島を訪れる観光客に、出来るだけ広島の街中を回遊してもらうための、より良い(効果的/効率的な)集客方法とは? |

| サブテーマ | 再開発が進む『広島駅周辺』や新サッカースタジアム等と共に、『中心部周辺(紙屋町、八丁堀、シャレオ周辺)』に人を呼び込むためには? たびまちゲート広島が運営する店舗の特徴等(立地、提供サービス等)を活かして、それぞれの店舗の集客につなげるためには? たびまちゲート広島の運営店舗: ①広島市平和記念公園レストハウス ②「トゥモロウスクエア」(ひろぎんHD本社ビル1階の店舗) 広島市商圏外からの観光客だけでなく、地元の住民にも興味を持ってもらうためには? |

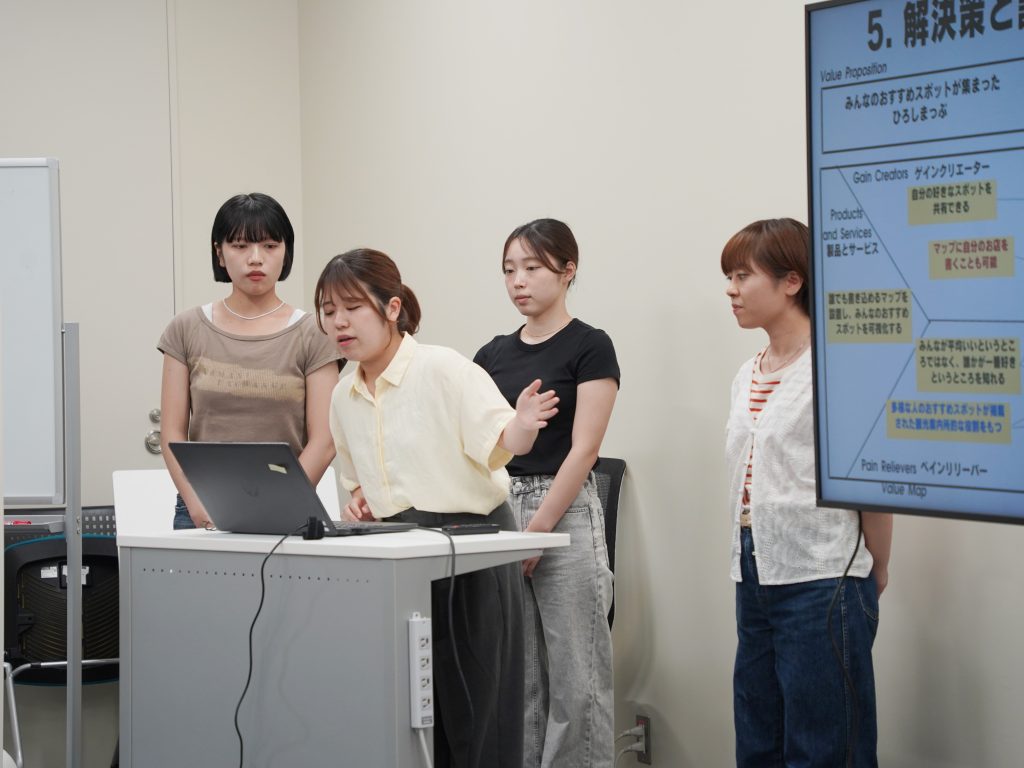

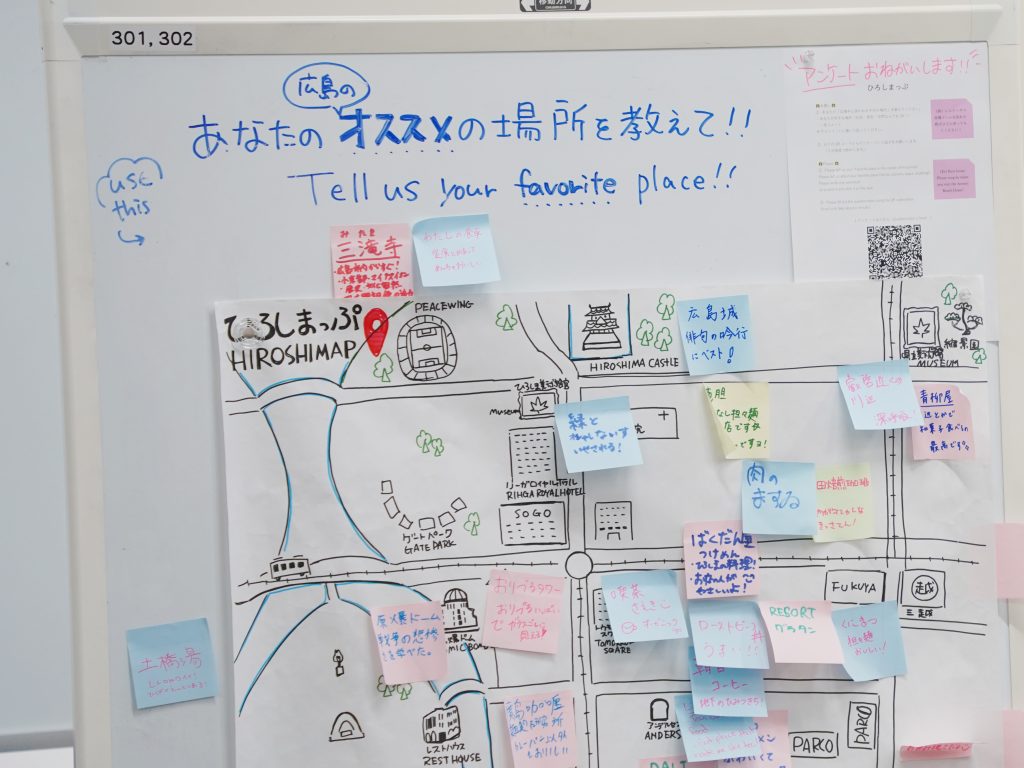

あるチームでは、「観光地間が繋がっていない」「地域住民と観光客が分断されている」「観光客に広島らしさが伝わっていない」という現状に対して、地元民や観光客が自分のおすすめスポットを一つの地図に共有できる「ひろしまっぷ」を提案しました。「ひろしまっぷ」で地域住民と観光客双方のおすすめを共有し、メジャーな観光地だけでなく、広島らしさが伝わるスポットも巡ってもらう解決策です。また、解決策を検証するために、中心市街地に「ひろしまっぷ」を持っていき、地域住民や観光客にインタビューをしてプロトタイプを作成した上で、最終報告会に臨みました。

クライアントである株式会社たびまちゲート広島様からは、観光客に対しての情報発信と同時に、つい同じ飲食店ばかりを利用してしまう地域住民に対しても有益な情報を共有できるといった、具体的なターゲットを意識した仕組みに高評価をいただきました。

クライアント:イームル工業株式会社 様

| テーマ | イームル工業株式会社に20代前半(新卒・第二新卒)の若者を引き付け、継続的な人材採用が可能な会社になるためには? |

| サブテーマ | 若者を採用し、社員の女性比率を1/4以上(現在の2倍以上)に増やしそれを維持し続けるために、会社の何を維持し、何をどの様に変えるべきか?(働き方、職種、採用プロセス、社内体制、情報発信等) 若い人材の採用を通じて社内に多様な視点を取り入れ、固定概念に囚われないアイデアや実行力を持って、事業を推進するためには? イームル工業株式会社で働くことの魅力を、多くの若者に知ってもらうためには? |

あるグループでは、イームル工業株式会社様の「若年層への認知度不足」「情報発信力の弱さ」「学生との接点不足」という現状に対して、短期雇用サービスを通じて、学生を広報スタッフとして受け入れる制度の提案をしました。学生には、実務経験を積み、就職前に自身の適性を確認できる機会となり、イームル工業株式会社様には、採用説明会よりも安価で、会社への理解度が高い学生と早期に接点づくりができ、若者視点のアイデアを獲得できるなど、双方にメリットがあることを説明しました。

クライアントであるイームル工業株式会社様からは、解決策について、報告だけでなく企画書まで作成してもらい、費用対効果についても詳細に算出が行われていること、就職活動に臨む学生が会社に求めるものが制度に反映されていることについて、高評価をいただきました。

クライアント:在大阪・神戸米国総領事館 様

| テーマ | 他の人々に市民的技能を身につけさせ、政治への参加を増やすために、日本の若者はどのようにすべきか? |

| サブテーマ | 市民的技能(civic skills)とはなに? 日本の若者は、市民的技能や社会での役割や責任を、どのように捉えているか? 日本の若者の市民的技能の向上や市民としての義務遂行を妨げている社会経済的な障壁とは、何か? 米国では、若者の市民的技能は、どうなっているか?日本と米国と比較して、どうか? 日本でも再現可能そうな、アメリカにおける若者の市民的技能育成の取組みが存在するか?また、それらを日本向けにローカライズ(日本に合うように変更/修正)するためにはどうすべきか? 国をまたいだ若者同士の関わりは、国家間の関係改善にとって、どのように役立つか? |

あるチームでは、日本の若者が「政治を自分事として考え、正しい行動をとることができる」ことを目的に、国づくりロールプレイングゲームの導入を提案しました。国の制度を整えていくゲームを体験してもらうことで、政治制度への理解を深めるとともに、国を動かす立場を通じて、政治に対する意見を引き出すことで、政治への関心を高めるという解決策です。

クライアントである在大阪・神戸米国総領事館様からは、現在注目を集めている「ゲームを通じての学校教育」という手法を取り入れていることに高評価をいただき、導入に係る費用の算出や取り扱うテーマの選定、誰を対象にした難易度設定にするかなど、詳細を詰めていくことでより良いものになるとコメントをいただきました。

過去の「最終報告会」資料の一部を特設サイトで公開しています。

社会を変える「実践力」ー叡啓大学のPBLとはー

| お問合わせ先 | 課題解決演習(PBL)について、関心をお持ちのメディアの方は、ぜひ広報担当までご連絡ください。 叡啓大学広報担当(日浦・金子) TEL:080-9208-0466 メール:publicrelations@eikei.ac.jp |